传统丧葬礼仪与习俗之礼制丧仪篇

2022-09-26 15:26:28 作者:匿名

传统丧葬礼仪在人们心目中已经日益谈化了,旧时的很多丧葬礼仪,人们已不再遵循。但老人的去世仍会继续,作为家庭的一件大事,丧葬也必须还有一定的礼仪。 因此,传统的丧葬礼仪与习俗对现代殡葬礼仪仍有着重要的参考价值。

第一章 礼制丧仪

丧葬习俗的形成是一个历史过程,丧葬礼法是为了适应社会关系需要经过统治者的倡导而被确立的丧葬习俗。因此,丧葬礼程序表现了明显的丧葬习俗倾向,其中有些形态是作为丧葬礼法的特殊形式予以处理的。比如棺椁,因为很难在治丧过程中伧促完成,便在死者病重之前即开始预备。帝王的陵墓则在登基第一年便开始营建,官员和民间也有做生坟的习俗,预为坟墓。另外,像奔丧,它即是习俗也是礼法,民间奔丧是为了表达对失去亲人的哀思,而礼法上规定奔丧则是为了确定以孝统治的权威性。与此同时还加上初丧、治丧、出丧等礼仪,组成了完整的丧葬礼法,它通过在丧葬中不同的时序或进程的安排,保证有序地完成丧葬礼的整个过程。因为这些过程是被统治者作为典章制度加以书写和遵守的,所以,我们称它为丧葬礼法。从过程来看,它包括初丧礼仪,治丧礼仪,出丧礼仪和终丧礼仪等内容。

一、 初丧礼仪

初丧礼仪是指初死阶段亲属采取的属圹、阿飘、变服、讣告和沐浴、饭店等礼俗,是对死者尸体进行最初处置和发布消息的时期。因此,初丧礼仪中蕴含着浓郁的信仰内容。

1、复——阿飘

据《礼记•丧大记》和《仪礼•既夕礼》的记载,家中病人病重之后,首先是打扫屋宇,撤去乐器,将病人迁到正寝北面的窗户下,然后更换内衣,穿戴好内外新衣,并将尸体移到地上,用棉丝放在死者的口鼻前,以测定是否断气和何时断气,这叫“属圹”。当断定死者已去世后,则举行“复”——阿飘礼仪。

阿飘的目的是为了祈求死者复生,也叫阿飘复魄。《仪礼•士丧礼》曰:“复者一人,以爵弁服,簪裳于衣,左荷之,极领于带。升自前东荣,中屋,北面,招以衣,曰:‘皋!某复!’三,降衣于前。”“东荣”是指屋檐,“中屋”指屋脊。其意是说,阿飘的人把死者的上衣下裳的左边连在一起,交领则和带子连在一起,从前面东边的屋檐爬上站在屋脊中央,面向北用衣服阿飘,嘴里长声呼喊着死者的名字(男人称名,女子称字),“某某,回来吧!”共三次,然后把衣服卷起来扔到屋下,由司服用箱子接住,大约箱子能关住灵魂,从东阶登堂将衣服盖在尸体身上。人们相信,这种仪式可使离体的灵魂重新回到死者身上,并使之重生。《礼记•檀弓下》说得很清楚:“复,尽爱之道也,有祷祠之心焉,望反诸幽,求诸鬼神之道也。”明显地带有信仰和巫术色彩。

阿飘之后若死者仍无再生的迹象,这才确定死者一去不复返,于是正式举办丧事。

阿飘的习俗秦汉盛行,魏晋一直到唐宋不衰。它混合了人们对亲人的复杂感情,因此,阿飘不仅是一种仪式,也是人类真实情感和信仰的流露。

2、讣告

当人们确信亲人已完全死亡之后,便立即变换锦衣穿上素服,同时除下一切金玉珠翠之类的饰物。据《司马氏书仪》载:“既复,妻子妇妾皆去冠及上服,被发。男子服上衽,徒跣。妇人不徒跣。……凡齐衰以下的内外有服亲,及在丧侧给事者,皆释去华盛之服,著素淡之衣。”之后,将死讯讣告亲戚朋友和上司下属。

讣告不仅重要而且要火速发出,不得疏漏,更不得“匿丧不报”,否则不仅违礼而且失礼,将受到处罚。《礼记•杂记上》载:讣告对不同人有不同方式,“凡讣于其君,曰:‘君之臣某死。’父、母、妻、长子,曰‘君之臣某之某死。’群,讣于他国之君,曰:‘寡君不禄,敢告于执事。’夫人,曰:‘寡小君不禄。’大子之丧,曰:‘寡君之嫡子某死。’大夫讣于同国嫡者,曰:‘某不禄。’讣于士,亦曰:‘某不禄。’讣于他国之君,曰‘君之外臣寡大夫某死。’讣于嫡者曰:‘吾子之外私寡大夫某不禄,使某实。’讣于士,亦曰:‘吾子之外私寡大夫某不禄,使某实。’士,讣于同国大夫,曰:‘某死。’讣于他国之君,曰:‘君之外臣某死。’讣于大夫,曰:‘吾子之外私某死。’讣于士,亦曰:‘吾子之外私某死。’讣告的形式后来有了一定的发展,并大致被固定于一定的内容。据《清稗类钞》“丧祭类”载,报丧文,“详具死者之姓号,履历及生卒年、月、日、日,卜葬或浮厝之地及出殡日期。”以便亲戚朋友及时祭奠服丧。

3、沐浴

沐浴就是清洗尸体。濯发曰沐,澡身曰浴。沐浴在阿飘之后进行,水要特意由井里打上,方法与生时大致相同。先洗头后洗身,然后修剪指甲、胡须等。洗头须用淘米水,国君用淘梁水,大夫用淘稷水,士也用淘梁的水,水要烧煮过,洗头水必须倒在偏西阶下的坑里。洗身则由近侍完成,死者为男性则用男侍者,女性则用女侍者。 死者去世如遇暑天,沐浴前,国君、大夫则在灵床下放置冰块以防止尸体腐化;士则水,无冰。

沐浴的礼俗从春秋到秦汉都盛行,唐代时还规定,“五品以上沐用稷,四人浴;六品以下沐用梁,二人浴。”修剪下的头发指甲之类盛于小袋中,待大殓时放入棺内。

4、饭含

饭含是饭和含的合称,它以珠、玉、米、贝之类纳于死者口中。饭是用米贝填塞死者之口;含用珠、玉、贝等放入死者的口中。饭含在沐浴仪式后举行。

为了饭含,在阿飘之后确定亲人去世便须“楔齿”,即用角柶,一种长六寸,两头屈曲,可用来支撑的角质匙将牙齿撑开。沐浴之后,停尸于床,实行饭含。饭含有严格的等级规定,春秋时,“天子以珠,诸侯以玉,大夫以碧,士以贝。”《周礼•地官•舍人》郑玄注曰:“君用梁,大夫用稷,士用稻,皆四升实之。”汉代时,“天子饭以珠,含以玉;诸侯饭以珠,含以(珠)[壁];卿大夫、士饭以珠,含以贝”。刘向也说:“天子含以珠,诸侯以玉,大夫以玑,士以贝,庶人以谷实”。唐代规定:“一品至于三品,饭用梁,含用壁;四品至于五品,饭用稷,含用碧;六品至于九品,饭用梁,含用贝。”明代已较简略,规定,“饭含,五品以上饭稷含珠,九品以上饭梁含小珠。”

饭含习俗起源极早,在已发掘的殷商墓中多半有含玉、贝的现象。1953年发掘的安阳大司空村墓地,165座商代的墓葬中,83座葬有贝,除去十座被盗墓贝的出土位置不详外,余下的73座墓中有49座发现墓主口中含贝。死者所含贝的数量在一至四枚,都是利用天然的海贝在背面琢一小孔制成。至于含玉的,大都以长方形、方形、圆形、三角形等玉片为主,也有制成玉蝉、玉鱼、玉珠的。玉与贝没有混合的情况。贝在当时内有货币职能,含贝是象征财富。秦汉时的米贝则以碎玉制成。口含玉贝的习俗极易引起盗墓者的注意,因此,魏晋之后则提倡薄葬,含玉贝的习俗虽然在统治者中仍然依礼而行,但在民间则被含铜钱取代。

饭含的目的何在呢?据何休注《公羊传•文公五年》曰:“孝子所以实亲口也,缘生以事死,不忍露其口。”唐代孔颖达在《礼记正义》中则不仅指出饭含是不使虚其口,而且还解释了为何要用米贝。他说,“死者既无所知,所用饭用米贝,不忍虚其口。既不忍虚其口,所以不用饭食之道以实之。必用米贝者,以食道亵,米贝美,尊之不敢用亵,故用米,美善焉尔。饭食人所造,细碎不洁,故为亵也。米贝天性自然为美,凡含用米贝。”这种解释还是具有一定的可信性的。

二、治丧礼仪

治丧礼仪是指在家完成的出殡前的整个仪程,它包括设铭旌、魂帛,人们的吊丧及入殓,亲人成服等内容,是丧葬习俗非常重要的过程。

1、设铭旌、魂帛

铭旌也称铭、旌铭,在治丧时设立,出殡时张举在灵柩前的旗幡,祭奠时倚放灵座之右,入葬时覆盖在棺盖上。《周礼•春官•司常》曰:“大丧共铭旌。”指的是天子铭旌。汉代天子的铭旌“画日、月、升龙”。有表引灵魂升天之意。汉代旌幡上端往往画有日月,书死者籍贯、姓名或“某氏某之柩”。它上至天子下到官僚地主,普遍采用。唐代“为铭以绛,广充幅,长九尺,韬杠。书曰‘某官封之柩’,置于宇西阶上”。并且也有严格规定,四五品幅长八尺,六品以下幅长六尺。男人有官封称官爵,妇人则称其夫之官封;或子有官封,则称“太夫人之柩”。这就是《仪礼•丧服小记》所说的“复与书铭,自天子达于士,其辞一也:男子称名,妇人书姓与伯仲,如不知姓,则书氏”。只是后来更强调官制,带有炫耀之意。宋时其制与唐制相去不远,《朱子家礼》载:“以绛帛为铭旌,广终幅,三品以上九尺,五品以上八尺,六品以下七尺。书曰某官某公之柩,无官即随其生时所称。以竹为杠,如其长,倚于灵床之右。”这种制度,明清相沿。《金瓶梅》书西门庆丧葬时铭旌是“诰封武略将军西门公之柩”。而《红楼梦》的秦可卿因其夫之关系,铭旌上书:“奉天洪建兆年不易之朝诰封一等宁国公冢孙妇防护内廷紫禁道御前侍卫龙禁尉享强寿贾门秦氏恭夫人之灵柩”等四十六个字。

铭旌的使用主要限于官员,平民之丧,不用铭旌。铭有标识之意,与名通。《仪礼•士丧礼》“为铭各以其物,……书铭于末,曰:‘某氏某之柩’”。郑玄注曰:“铭,明旌也。杂帛为物,大夫士之所建也。以死者为不可别,古以其旗识识之”。因此,铭旌也就是书写死者名氏以标明其棺柩主人为何人的旗帜。这种旗帜既有引魂、炫耀官职的作用,同时出殡时也可增加仪仗的气势。

魂帛,宋代以前也称重。重是可以悬挂重物的木架,放在中庭靠南边。丧家由祝将沐浴时淘洗过的米煮成粥,装进鬲中,用粗布封好口,悬挂于重上。并由祝取铭旌置于重上。设重是因为初丧未置神主,用重代替主其神。设重的制度秦汉至唐宋都相沿。但到宋代之后,被魂帛所取代。诚如司马光《书仪》中所说的,“士民之家,……皆用魂帛。”因此,明清时皆有结魂帛礼。

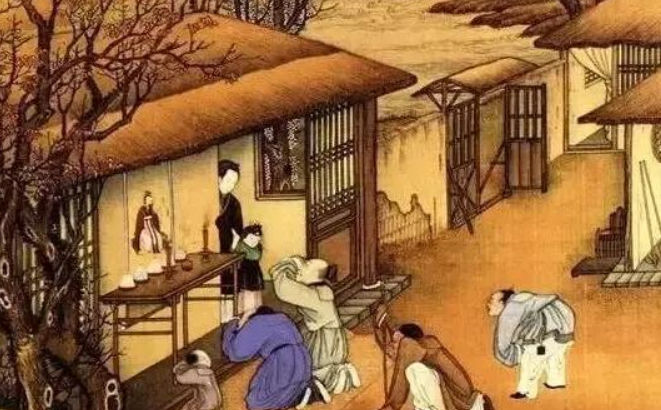

2、吊丧,赗赙

吊丧是在获悉亲朋去世后到丧家进行的吊唁慰问活动,哀悼死者称吊,安慰死者家属称唁。春秋时,吊丧须换穿吊服,秦汉之后,吊丧则皆穿素服。所谓“素冠帻,白练深衣,器用皆素”。宋代之后,据司马光《书仪》载,“去华盛之服”即可,礼节要求趋于简练。 亲朋同事吊丧时,丧家都须哀哭,吊者也哭,但以亲近旁疏,哭二三声至于一二十声不等。吊丧时须烧香致奠。《汉书•龚胜传》载,胜死,有老父来吊,哭甚哀,既而曰:“嗟呼!熏以香自烧”。清代汉人吊丧,大都“以右手从香碟里抓起几根檀香钉添往炉心,三拜三叩或四拜四叩”,满人则以酒祭奠。汉代对吊丧者不仅飨以酒肉,而且娱之以音乐。所谓“今俗因人之丧以求酒肉,幸与小坐,而责办歌舞俳倡,连笑技戏”。清代凡汉人吊丧,灵前也设有细乐,“以小堂鼓、横笛、小锣合奏哀乐《哭皇天》,谓之“清音”,也叫“‘清音锣鼓’”。大约是娱之以音乐的遗俗。

吊丧时执手慰问,是南北朝以来最为常见的礼俗。《南史•东昏侯本纪》载,“潘妃生女,百日而亡。制斩衰绖杖,衣悉粗布。群小来吊,盘旋地坐,举手受执。”《北齐书•和士开传》也载,和士开母死,“帝见,亲自握手,怆恻下泣。”此礼大约起于南方。《颜氏家训•风操篇》曰:“南人宾至不迎,相见捧手而不揖,送客下席而已;北人迎送并至门,相见则揖。”但在吊丧时,江南习俗,“主人之外,不识者不执手。”南北朝时,有人为了表示豁达不拘礼,往往做出一些惊人之举。王粲生平喜好驴叫,他死后,文帝前往吊丧,对同行的人说,“王好驴鸣,可各作一声以送之。”结果,“赴客皆一作驴鸣。”张季鹰吊唁顾彦先,为之抚琴数曲而哭之,因大恸,“遂不执孝子手而出。”这是失态。王东亭与谢安不和,谢去世,前往吊丧,“不执末婢(谢琰,安之少子)手而退。这是故作失礼。唐时执手礼犹盛,如敦煌伯3691号写本书仪曰:“重孝之子躄踊。若平怀,手执之;若尊重,以两手扶之。“但执手也有规定,应该“唯尊者执卑者手。”清代时,执孝子手礼不传。

古人极重吊丧,往往以之衡量亲朋好友与自己的关系。颜之推曾记载:“江南凡遭重丧,若相知者,同在城邑,三日不吊则绝之;除丧,虽相遇则避之,怨其不己悯也。有故及道遥者,致书可也;无书亦如之。”虽然吊丧主要是悼念慰问,因其重要,世人也极其重视。即使对不同身分不同年龄的死者在称号上也有严格的规定。如身分不同,天子曰崩,诸侯或高级官员曰薨,士曰不禄,百姓曰死。年龄不同,“百岁已下八十已上云弃背,八十已下六十已上云倾背,六十已下四十已上云倾逝,四十已下三十已上云殒逝,三十已下二十已上云丧逝,二十已下十岁已上云夭逝,十岁已下云夭丧,三岁已下云离怀抱。七十已上云上年虽居高,五十已上云年未居高,二十已上云盛年。右所修书疏及口吊,但看亡人年几高下言之,不得疏失”。表明吊丧时对死者的去世年龄和身分的禁忌是很认真的,不得出差错。

赗赙是吊丧时的一种捐助明器钱物仪式。赗是送给丧家的送葬之物;赙是以财物助人办丧事。赗赙之礼是吊丧活动中既具有人情味,又因为形成制度而造成攀比的礼俗。秦汉以前赗以车马,但随着车马随葬礼的消失,秦汉时赗礼常常以“黄肠题凑”、“玉衣”等葬具葬器。《后汉书•杨赐传》:“其月薨。天子……赠东园梓器 服。“梓器 服”,即葬具衣被等。宋代赗礼已形同虚设,因此,司马光在《书仪》中说:“今人亦无以车马助丧者,则赗礼亦不必存也。”可见赗礼已名存实亡,与赙礼渐成一体。

赙礼,《荀子•大略篇》曰,赠送“财货曰赙”,目的是“佐生也”,即帮助丧家妥善、顺利地安葬死者。汉代实行厚葬,赙礼极盛。《汉书•儒林欧阳生传》载,元帝即位,地余侍中,贵幸,官至少府。及地余死,少府官属共送数百万钱,其子根据父亲遗命,皆不受。“天子闻而嘉之,赐钱百万”。《后汉书•张禹传》载:“禹父歆,终于汲令。父卒,汲吏赙送前后数百万,悉无所受。”有些贫而难葬其亲者,因受赙而使其亲得葬。《汉书•朱建传》,建母死,贫未有以发丧,辟阳侯乃奉百金 (衣被),建母得葬。汉代国家有法赙,例行赙送在任内去世的官员。一般规定,二千石的官吏可受法赙。《后汉书•羊续传》:“旧典,二千石卒官赙百万。”其实有许多官位显赫者受赙极丰,《后汉书•中山简王焉传》:“焉,永元二年薨。自中兴至和帝时,皇子始封薨者,皆赙钱三千万,布三万匹;嗣王薨,赙钱千万,布万匹,是时窦太后临朝,窦宪兄弟擅权,太后及宪等,东海出也,故睦于焉而重于礼,加赙钱一亿。”可见赙赠之巨。有些则因人而竞相攀比赙赠,如朱建母死,辟阳侯奉百金,“列侯贵人以辟阳侯故,往赙凡五百金”。到唐代,赙赠已极有等级规制,“文武一品,赙物二百段,粟二百万;二品物一百五十段,粟一百五十石;三品物百段,粟百石;正四品物七十段,粟七十石;从四品物六十段,粟六十石;正五品物五十段,粟五十石;从五品物四十段,粟四十石;正六品物三十段,从六品物二十六段;正七品物二十二段,从七品物十八段;正八品物十六段,从八品物十四段;正九品物十二段,从九品物十段。”而且规定,“其别敕赐者,不在折限”。极其鲜明,已到了按品取赙的泛滥程度。

3、入殓

殓分大殓小殓。小殓是为了死者穿殓衣,《释名•释丧制》曰:“殓者敛也,敛藏不复见也。”大殓是把死者尸体入棺。小殓于去世后第二天早晨在室内举行,大殓则于死后第三天在室外东阶上进行。所谓“小殓于户内,大殓于阼”。

小殓时先陈殓衣于房中,然后设小殓床,举行着装仪式。此时主人袒露左壁,主人主妇都去掉头饰,盘起头发,并不停地哀哭。执事者开始小殓,先是在床上铺席,“君以蕈席,士以苇席”。有所区别。再铺上绞,绞上铺衾。殓衣无论尊贵卑贱,都穿十九套。国君不得用别人赠送的衣服。穿好衣服之后,用被子将尸体裹上,然后用绞带捆紧,再把“冒”即布囊上下两只套在尸体上,符合“敛藏不复见”之意,最后盖上覆尸的被子。小殓时用的“冒”也有严格的规定,国君上半身用的冒是织锦制的,下半身绣斧文,旁边打七个结。大夫上半身用玄色的帛,下半身也绣斧文,旁打五个结。士的上半身用红色的帛,下半身用铁红色帛,旁边打三个结。小殓毕,丧家需为死者举行奠祭,称小殓奠,号哭尽哀而止。是晚于庭中整夜点燃火炬不息。清人福格在《听雨丛谈》中说,“京师有丧之家,殡期前一夕举家不寐,谓之伴宿,俗称坐夜,即古人终夜燎之礼也”。说明至清代仍有遗存。

大殓于小殓的次日举行。据说是“以俟其生”。大殓时,国君的衣服是一百称,大夫五十称,士用三十称。称是上衣下裳,即如我们现在的一套。大殓时,“又以布绞束之,缩(纵)者三,横者五,裹以复衾。君大夫与士同,所异者,衾有用锦用缟用缁之别,衣有百称五十称三十称之分耳。”裹扎停当之后,由“主人奉尸殓于棺。”号哭尽哀然后盖上棺材盖。大殓之礼历代皆行,且具有明显的等级内容。大殓毕,于室中举行大殓祭奠,将酒菜牺牲等奉于灵座之前,以飨死者。“天子诸侯之丧,斩衰者奠;大夫,齐衰者奠;士,朋友奠。”为什么主人不亲奠呢?据说是“孝子悲哀思慕,不暇执事也。”大殓奠祭之后,由丧主和主妇送宾客、兄弟离去,人们在哀哭声中结束大殓仪式。

4、成服

成服是丧家及其亲属按照各自与死者的血缘关系的亲疏、远近,根据五服即斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻,穿上各自应服的丧服。成服大致在大殓之后,因此,一般为死者去世后第三天,《仪礼•士丧礼》载“三日,成服。”唐制也是“三日成服”。但也有说于大殓后一日,即不计死日的第三日成服的。宋代之后则大殓之后立即成服。

5、朝夕哭?

朝夕哭奠是停丧日久所形成的礼俗。汉代时自死至葬最近者为七日,迟者为四百三十三日,原因是当时人有时日禁忌的信仰。所谓“葬避九空地臽,及日之刚柔,月之奇耦,日志无害,刚柔相得,奇偶相应,乃为吉良”。停丧期间,必须每天在日出和日落时举行两次祭奠,设酒食脯肉,祭奠时成服的亲属俱尽哀哭。朝夕哭奠体现了儒家的“事死如生”精神。 三、出丧礼仪

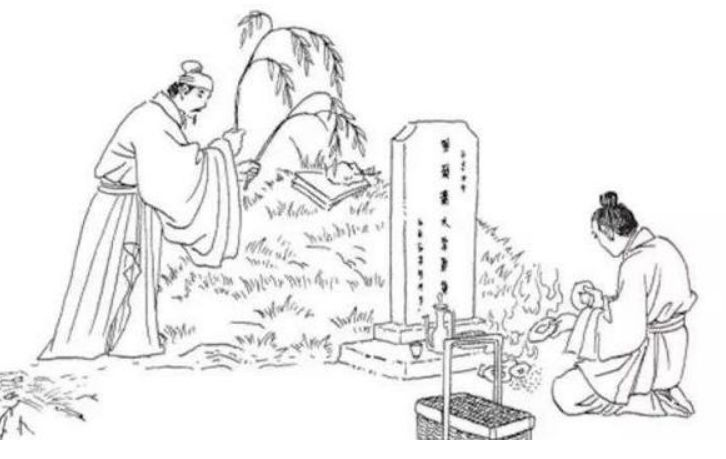

出丧礼仪是把灵柩发送到墓圹安葬的整个过程的礼俗,也叫“出殡”。出丧礼仪包括择地择日的卜兆宅葬日、启殡、朝祖、陈明器、送葬、反哭等礼俗,属于丧葬礼制中的重要内容。

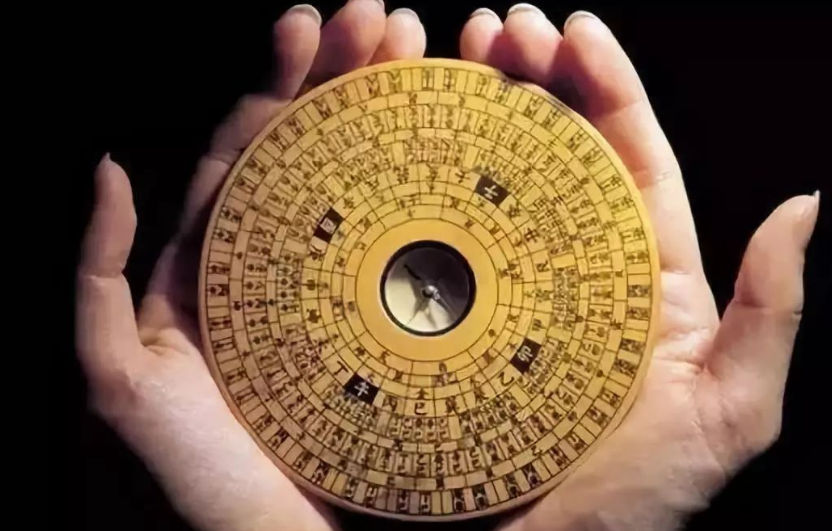

1、卜兆宅葬日

兆宅葬日是指在选择墓址和出殡吉日时有一套自己的规定,兆是指坟墓的茔域;宅,此指阴宅,死者的居所。卜筮之风源远流长,古代葬时由冢人、筮者、卜人通过龟甲占卜来选定墓地和下葬的日子。在帝王则有选陵制度,官员与平民也一如陵制,盛行卜兆宅习俗。《后汉书•袁安传》载:“安父没,母使安访求葬地,道逢三书生,问安何之。安为言其故,生乃指一处云,‘葬此地,当世为上公。’须臾不见。安异之,于是遂葬其所占之地,故累世隆焉。”这个故事告诉我们,阴宅与生者的仕进前途存在直接的联系。因此,汉代盛行卜兆宅习俗,魏晋相袭大盛,形成影响深远的阴宅风水习俗,对民间的葬俗影响尤深。

与择地相同的是择日的礼俗。所谓“刚柔相得,奇偶相应,乃为吉良”的观念深入人心。唐代时卜葬日的仪式极其隆重、严肃。丧家全都静候, 卜命曰:“孤子某来日谋卜葬某官封某甫(母则云‘为某母太夫人某氏’)考降无有近悔。”意为卜得此日,魂神上下都不得怪咎后悔。卜定葬日后,丧家内外都尽哀而哭。卜葬日的礼俗对民间同样影响甚大,但方式可能也有翻皇历而定的简单化现象。

2、启殡、朝祖

启殡是将灵柩移到堂屋正中以准备出殡。据《仪礼•既夕礼》载,启殡和朝祖都是很肃穆的仪式。启殡礼时,有丧服的亲戚都需参加,妇人不哭,主人袒露左臂。祭奠之后,商祝执灰理之布进来,走到西堂阶前,同三次“噫兴”的声音,然后诏告神,“要启殡了”。共说三遍。命丧家哀哭。这时,两支已准备好的火炬拿进来,夏祝取铭旌插到重上,丧家不尽的哭踊。商祝用灰理布拂去灵柩上的灰尘,用小殓时覆尸的夷衾盖住灵柩。然后用轴车把灵柩运到祖庙。 运柩时的次序是重在先,奠跟从在后,火炬在奠后,柩在火炬后,最后是主人和丧家亲属。

朝祖便是灵柩运到祖庙之后所行的仪礼。其意是告别尊祖先辈,如生前之远行状。即所谓“顺死者之孝心,哀离其室,故至于祖考之庙而后行也”。周礼,朝祖由丧家奉柩到祖庙行祭奠礼,后因家庙狭小难于周转,因此,改魂帛代柩。

3、陈明器

出殡前要备好明器,并于发引前五刻,陈列吉凶仪仗,包括方相、志石、大棺车及明器等陈于柩车之前。其他仪仗,唐代时规定,一品是引四、披六、铎左右各八,黼翣二、黻翣二、画翣二;二品三品到六品以下各有定制。其中明器的陈列,据《仪礼•既夕礼》记载,是西边南头为上往北排,一行不够,再往南排。从茵起,依次为苇色两只,装羊肉、豕肉。筲三只,各盛黍、稷、麦。瓮三只,各盛醋、豆酱、姜桂碎屑,用大功之布覆盖。 两只,一盛醴酒、一盛酒,用功布覆盖。日常使用的器具有弓、矢、耒、 和盂、盘 。设有祭器。兵器有铠甲、头盔、盾牌、箭袋。平常使用的有杖、竹笠、扇子等,都予陈列。仪仗序列和陈明器后来成为炫耀乡里的一种仪式,助长殡仪的表演性质。

4、送丧

送丧是丧仪的一个过程,也叫送葬。它包括在途、路祭、及墓、下棺等程序,是出殡的最主要仪式。送丧的完成标志着丧仪“葬”的过程的结束。 棺柩放置于灵车上之后,举行遣奠仪式,祭仪如祖奠。然后灵车起动,此时鼓吹大作。唐制六品以下无鼓吹,跟从的器序仪仗有严格的安排和次序规定。唐制,“先灵车,后次方相车(六品以下魁头车),次志石车,次大棺车,次 车(四品以下无车),次明器舆,次下帐舆,次米舆,次酒脯舆,次苞牲舆,次食舆,次铭旌,次 ,次铎,次 车。丧主和诸子则衰服赤足哀哭相从,其他丧家亲属也哀哭相送。灵柩出门之后,尊者乘车马相送。这种出丧灵柩仪仗如出行炫耀衢路的方式,造成攀比之风,影响极坏,故唐太极元年(712)左司郎中唐绍上书说:“近者王公百官,竞为厚葬。偶人像马,雕饰如生,徒以炫耀路人,本不因心致礼。更相扇慕,破产倾资,风俗流行,下兼士庶。若无禁制,奢侈日增。望诸王公已下送葬明器,皆依令式,并陈于墓所,不得衢路行。”可见当时盛行仪仗明器徒行路衢,相互炫耀,且常常僭越礼制规定,形成不好的风气。

灵车发引曰在涂,涂既途。官制,执绋、挽歌各有品差。绋是牵引灵车的绳子,用葛或麻搓成。执绋是帮助拉灵车。周礼规定,助丧者必执绋,因此,执绋其意也包含送丧。天子之绋为六根,诸侯四根,大夫两根,士一根。其实送丧者执绋不过是一种仪式,真正执绋者另有役夫。《太平御览》引《续汉书•礼仪志》:“礼登遐,中黄门虎贲执绋。”又说,“公卿以下,子弟凡三百人执绋”。但自从灵柩由灵车发送改由人抬之后,绋已不多见了。

挽歌是礼制丧歌的一种,传说是出于田横自杀,门人悲歌,后成礼俗。另据《晋书•礼志》则“挽歌出于汉武帝役人之劳,歌声哀切,遂以为送终之礼”。《古今注》认为,汉武帝时的李延年将挽歌分为二曲,“薤露送五公贵人,蒿里送士大夫庶人,使挽柩者歌之,世呼为挽歌”。

挽歌礼俗约起于汉代,魏晋之后,挽歌大盛,成为丧葬礼俗之一。南北朝时甚至有以唱挽歌自娱和娱人的。《太平御览》引《续汉书》说,“大将军梁商。三月以巳日,会洛水,倡乐毕极,终于《薤露》之歌,坐中流涕”。又《御览》引谢绰《宋拾遗录》,“太祖尝召颜延之,传诏频日,寻觅不值。太祖曰:‘但酒店中求之自当得也。’传诏依旨访觅,果见延之在酒肆,裸身挽歌,不应对”。当然也有用挽歌表示对世俗的不屑的。《太平御览》引《梁书》:“谢几卿与庾仲容或乘露车游历郊野,醉则执铎挽歌,不屑物议。”唐时规定,挽歌者“三品以上六行三十人,六品以上四行十六人,皆白练 衣,皆执铎 ”。

周礼规定,发丧途中,由小祝设路祭,祭祀五祀。汉代每至街路也都要祭奠。至唐代已极为盛行。《唐语林》载,“海内殷赡,送葬者或当冲设祭,张施帷幕,有假花假果粉人粉帐之属。然大不过方丈,室高不逾数尺,识者犹或非之。丧乱以来,此风大扇,祭盘帐幕高至九十尺,用床三四百张,雕金饰画,究极技巧,馔具牲牢,复居其外。大历中,太原节度使辛云京葬日,诸道节度使人修祭,范阳祭盘最为高大,刻木为尉迟鄂公与突厥斗将之戏,机关动作,不异于生,祭讫灵车欲过,使者请曰:‘对数未尽。’又停车设项羽与汉祖会鸿门之象,良久乃毕,衰绖者皆手擘布幕,辍哭观戏。事毕,孝子传语与使人,‘祭盘大好,赏马两匹。’滑州节度令狐母亡,邻境致祭,昭义节度使初于淇门载船桅以充幕柱,至时嫌短,特于卫州大河船上取桅代之。及昭义节度薛公薨归绛州,诸方并官内县于阳城南设祭,每半里一祭,至漳河二十余里,连迁相次,大者费千余贯,小者三四百贯,互相窥觇,竞为新奇,柩车暂过,皆为弃物矣。”此种礼俗,竞为相传。《红楼梦》第十四回秦可卿出殡时写道:“走不多时,路旁彩棚高搭,设席张筵,和音奏乐,俱是各家路祭。”清末的路祭情况,常人春《红白喜事——旧京婚丧礼俗》有详细描述。可知一脉相承,历久不绝。

灵车到墓地叫及墓,须举行一番陈设明器和祭奠仪式。然后下柩入墓。此时还须举行最后的拜辞仪式,丧家哀哭尽礼。之后将棺柩送入墓圹中,并按序随葬明器和葬品,铭旌志石则放于墓圹门内,掩户覆土成坟,丧主叩头哀哭,并于墓左祭奠后土礼仪。祭毕,掩埋礼仪才算结束。

5、反哭、虞祭

反哭是丧家在掩埋之后奉神主归家而哭,同时举行祭奠仪式,尽哀而哭。之后,沐浴以准备虞祭。

虞祭前要造虞主,虞主用乌漆漆之。虞主的大小形式,程颐在《作主式》中有详细记述:“作主用栗,取法于时月日辰。趺方四寸,象岁之四时,高尺有二寸,象十二月。身博三十分,象月之日。厚十二分,象日之辰(身趺皆厚一寸二分)。剡上五分为圆首,寸之下勒前为颔,而判之,一居前,二居后(前四分,后八分)。陷中以书爵姓名行(曰故某官某公讳甘字第几神主。陷中长六寸,阔一寸。一本云长一尺),合之植于趺(身出趺上一尺八分,并趺高一尺二寸)。窃其旁以通中,如身厚三分之一(谓圆径四分),居二分之上(谓在七寸二分之上)。粉涂其前,以书属称(属称高曾祖考,称谓官或号行,如处士秀才几郎几翁),旁题主祀之名(曰孝子某奉祀)。”

虞是安定之意,目的是使死者灵魂有所归处。据《仪礼•士虞礼》记载,虞祭举行三次,第一次虞祭在下葬后的柔日,(也有说葬日虞的,《礼记•檀弓下》:“葬日虞,弗忍一日离也。”)即天干记日中的乙、丁、辛日中举行(天干中甲、丙等为刚日),祝辞说,“衰子某,哀显相(众主人)日夜悲思不安,冒昧地用洁净的祭牲猪、黍、菹、肉酱、菜羹、新水酿的酒哀祭,以适皇考某甫(皇考的字),献髑。”第二次称再虞,祭法和初次一样,也用柔日,只是最后一句祝辞改为“哀荐虞事”。第三次称三虞,在再虞后的第二天即刚日举行,祝辞又变为“哀荐成事”。

虞祭之后的第二天,同为刚日则举行卒哭祭,奉祭的牺牲与虞祭同。按古礼家有丧事,行“无时之哭”,即哀哭无定制,哭不绝。这也表示孝子丧属对死者的哀悼和失去亲人的悲痛。卒哭祭之后,则行朝一哭夕一哭之礼,哀痛仪式在减少。

四、终丧礼仪

卒哭礼之后,丧事已近于尾声,孝子进入严格的居丧生活。不过,丧事还有几个仪式才正式结束,它包括大小祥、 礼等内容。小祥指在父母去世后一周年(十三个月)举行的祭礼。《仪礼•士虞礼》“期而小祥。”郑玄注:“小祥,祭名。祥,吉也。”小祥祭后,孝子可以去除部分丧服,如除去首绖,换上熟丝织的缯(即练冠),故小祥祭也称练祭;妇女则可以除丧带。小祥之后孝子可以吃菜和水果。大祥是指在父母去世后两周年(二十五个月)举行的祭礼。大祥祭后孝子可以用酱醋等调味品。大祥之后,“中月而 ”郑玄注:“中,犹间也。 ,祭名也,与大祥间一月。自丧至此,凡二十七月。 之言澹,澹然平安意也。”郑玄以二十五月为大祥,二十七月而 ,二十八月而作乐。王肃以二十五月为大祥,其月为 ,二十六月而作乐。晋代用王肃之说,但历代大多沿用郑玄的说法。宋以后民间大祥后称 ,即除服。 祭之后,丧家生活归于正常。至此,整个丧葬礼结束。

丧葬礼仪程序是在民间丧俗的基础上发展起来的制度化规范,它在整个封建社会变化甚小,但却对民间丧俗起了影响甚至是压制的反作用。因此,丧仪的礼制化程序化,一方面对丧葬文化起巨大的作用,同时则阻抑了礼俗。